Молекулы рнк в отличие. Разница между днк и рнк

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РНК

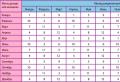

| ДНК | РНК |

| Строение сахар дезоксирибоза | Строение сахар рибоза |

| двуцепочечная (двойная спираль) | одноцепочечная |

| Основания - аденин - гуанин - цитозин - тимин | Основания вместо тимина урацил |

| Локализация в клетке - в ядре (в хромосомах); - в митохондриях кольцевая двуцепочечная; - в хлоропластах высших растений. | Локализация в клетке - м-РНК в ядрышке - р-РНК в рибосомах - т-РНК в цитоплазме |

| Функции Кодирует последовательность аминокислот в белке, ᴛ.ᴇ. хранит генетическую информацию | Функции - м-РНК служит матрицей, ᴛ.ᴇ. передает информацию ДНК м-РНК белок; - т-РНК транспортирует аминокислоты к месту синтеза белка; - р-РНК в составе рибосом, составляет 65% от их вида, выполняет структурную функцию |

Известно несколько типов РНК. Рибосомные рибонуклеиновые кислоты (рРНК) , связываясь с рибосомными белками, образуют рибосомы, в к-рых осуществляется синтез белка. Матричные рибонуклеиновые кислоты(мРНК) служат матрицами для синтеза белков (трансляции). Транспортные рибонуклеиновые кислоты(тРНК) осуществляют связывание соответствующей аминокислоты и ее перенос к рибосомам.

Обнаружены так называемые малые ядерные РНК , участвующие в процессе созревания м-РНК (ʼʼвырезанииʼʼ интронов).

Существуют также вирусные РНК (в РНК-содержащих вирусах).

Рибонуклеиновые кислоты представляют из себяполимеры из нуклеозидфосфатных звеньев, соединенных фосфодиэфирной связью. В качестве азотистых оснований в РНК присутствуют урацил, цитозин, аденин и тимин. В РНК можно также встретить множество необычных и модифицированных азотистых оснований.

РНК принимают участие во всех стадиях процесса генной экспрессии и биосинтеза белка. На рисунке показана вторичная структура молекулы т-РНК.

В отличие от ДНК, РНК не образуют двойных спиралей, но содержат короткие участки со спаренными основаниями. Это приводит к образованию субструктур, которые при двумерном изображении напоминают ʼʼшпилькиʼʼ и петли, образующие фигуру типа ʼʼклеверного листаʼʼ. В таких структурах двухцепочечные участки соединены петлями.

Различные виды PHK клетки существенно различаются по размерам, строению и продолжительности существования. Преобладающую часть представляют рибосомные РНК [рРНК (rRNA)], которые в различных формах составляют структурный и функциональные части рибосом. Рибосомные РНК синтезируются в ядре в процессе транскрипции на ДНК, там же подвергаются процессингу и ассоциируют с рибосомными белками, образуя рибосому. Бактериальная 16S-рРНК, включающая 1542 нуклеотида, является компонентом малой рибосомной субчастицы, в то время как небольшая 5S-рРНК (из 120 нуклеотидов) входит в состав большой субчастицы.

Матричная РНК [мРНК (mRNA)] переносит генетическую информацию из клеточного ядра в цитоплазму. Ее транскрипты также сильно модифицируются в ядре (созревание м-PHK) Так как мРНК считывается на рибосоме кодон за кодоном она не должна складываться в стабильную третичную структуру. Спариванию оснований препятствуют белки, ассоциированные с мРНК. Из-за различного объёма информации, которую могут нести мРНК, РНК этого типа сильно варьируют по размерам. Для мРНК характерно короткое время жизни, так как они быстро распадаются после трансляции. В сплайсинге предшественников мРНК принимают участие малые ядерные РНК [мяРНК (snRNA, от англ. small nuclear RNA)]. Οʜᴎ ассоциированы c рядом белков, образуя ʼʼсплайсомыʼʼ.

Макромолекулярная структура т-РНК. т-РНК состоит из одной полинуклеотидной цепи, закрученной на себя, образует короткие двуспиральные шпильки в палиндромных участках (Г с Ц, А с У). тРНК- самые мелкие молекулы (ММ=23-30 тыс.) тРНК- переносчик аминокислот. Каждая тРНК переносит только одну аминокислоту, но на одну аминокислоту имеется более одной тРНК. Всего известно 61 тРНК.

т-РНК имеет АКЦЕПТИРНЫЙ УЧАСТОК (присоединяет АК, при участии АТФ), ОБЩИЙ УЧАСТОК (петля дигидроуридина) обеспечивает связь со специфическим ферментом, ХАРАКТЕРНЫЙ УЧАСТОК (петля псевдоуридина) всегда содержит последовательность 5 "-TyЦГ-3", этой петлей взаимодействует с рибосомой. АНТИКОДОНОВАЯ ПЕТЛЯ - содержит АНТИКОДОН - три нуклеотида, комплементарных кодону данной аминокислоты в мРНК. К примеру, кодону 5"-ГЦЦ-3" в мРНК соответствует антикодон 3"-ЦГГ-5" в тРНК, чем обеспечивается специфичность взаимодействия с матричной РНК.

Относится к нуклеиновым кислотам. Молекулы-полимеры РНК намного меньше, чем у ДНК. Однако в зависимости от типа РНК количество входящих в них нуклеотидов-мономеров различается.

В состав нуклеотида РНК в качестве сахара входит рибоза, в качестве азотистого основания - аденит, гуанин, урацил, цитозин. Урацил по строению и химическим свойствам близок к тимину, который обычен для ДНК. В зрелых молекулах РНК многие азотистые основания модифицированы, поэтому в реальности разновидностей азотистых оснований в составе РНК намного больше.

Рибоза в отличие от дезоксирибозы имеет дополнительную -ОН-группу (гидроксильную). Это обстоятельство позволяет РНК легче вступать в химические реакции.

Главной функцией РНК в клетках живых организмов можно назвать реализацию генетической информации. Именно благодаря разным типам рибонуклеиновой кислоты генетический код считывается (транскрибируется) с ДНК, после чего на его основе синтезируются полипептиды (происходит трансляция). Итак, если ДНК в основном отвечает за хранение и передачу из поколения в поколение генетической информации (основной процесс – репликация), то РНК реализует эту информацию (процессы транскрипции и трансляции). При этом транскрипция происходит на ДНК, так что этот процесс относится к обоим типам нуклеиновых кислот и тогда с этой точки зрения можно сказать, что и ДНК отвечает за реализацию генетической информации.

При более подробном рассмотрении функции РНК намного разнообразнее. Ряд молекул РНК выполняют структурную, каталитическую и другие функции.

Существует так называемая гипотеза РНК-мира, согласно которой вначале в живой природе в качестве носителя генетической информации выступали только молекулы РНК, при этом другие молекулы РНК катализировали различные реакции. Данная гипотеза подтверждена рядом опытов, показывающих возможную эволюцию РНК. На это указывает и то, что ряд вирусов в качестве нуклеиновой кислоты, хранящей генетическую информацию, имеют молекулу РНК.

Согласно гипотезе РНК-мира ДНК появилась позже в процессе естественного отбора как более устойчивая молекула, что важно для хранения генетической информации.

Выделяют три основных типа РНК (кроме них есть и другие): матричная (она же информационная), рибосомальная и транспортная. Обозначаются они соответственно иРНК (или мРНК), рРНК, тРНК.

Информационная РНК (иРНК)

Почти все РНК синтезируются на ДНК в процессе транскрипции. Однако часто транскрипция упоминается как синтез именно информационной РНК (иРНК). Связано это с тем, что последовательность нуклеотидов иРНК в последствии определит последовательность аминокислот синтезируемого в процессе трансляции белка.

Перед транскрипцией нити ДНК расплетаются, и на одной из них с помощью комплекса белков-ферментов синтезируется РНК по принципу комплементарности, так же как это происходит при репликации ДНК. Только напротив аденина ДНК к молекуле РНК присоединяется нуклеотид, содержащий урацил, а не тимин.

На самом деле на ДНК синтезируется не готовая информационная РНК, а ее предшественник - пре-иРНК. Предшественник содержит участки последовательности нуклеотидов, которые не кодируют белок и которые после синтеза пре-иРНК вырезаются при участии малых ядерных и ядрышковых РНК («дополнительные» типы РНК). Эти удаляющиеся участки называются интронами . Остающиеся части иРНК называются экзонами . После удаления интронов экзоны сшиваются между собой. Процесс удаления интронов и сшивания экзонов называется сплайсингом . Усложняющей жизнь особенностью является то, что можно вырезать интроны по-разному, в результате получатся разные готовые иРНК, которые будут служить матрицами для разных белков. Таким образом, вроде бы один ген ДНК может играть роль нескольких генов.

Следует отметить, что у прокариотических организмов сплайсинга не происходит. Обычно их иРНК сразу после синтеза на ДНК готова к трансляции. Бывает, что пока конец молекулы иРНК еще транскрибируется, на ее начале уже сидят рибосомы, синтезирующие белок.

После того как пре-иРНК созревает в информационную РНК и оказывается вне ядра, она становится матрицей для синтеза полипептида. При этом на нее «насаживаются» рибосомы (не сразу, какая-то оказывается первой, другая - второй и т. д.). Каждая синтезирует свою копию белка, т. е. на одной молекуле РНК могут синтезироваться сразу несколько одинаковых белковых молекул (понятно, что каждая будет находиться на своей стадии синтеза).

Рибосома, передвигаясь от начала иРНК к ее концу, считывает по три нуклеотида (хотя вмещает шесть, т. е. два кодона) и присоединяет соответствующую транспортную РНК (имеющую соответствующий кодону антикодон), к которой присоединена соответствующая аминокислота. После этого с помощью активного центра рибосомы ранее синтезированная часть полипептида, соединенная с предшествующей тРНК, как-бы «пересаживается» (образуется пептидная связь) на аминокислоту, прикрепленную к только что пришедшей тРНК. Таким образом, молекула белка постепенно увеличивается.

Когда молекула информационной РНК становится не нужна, клетка ее разрушает.

Транспортная РНК (тРНК)

Транспортная РНК - это достаточно маленькая (по меркам полимеров) молекула (количество нуклеотидов бывает разным, в среднем около 80-ти), во вторичной структуре имеет форму клеверного листа, в третичной сворачивается в нечто подобное букве Г.

Функция тРНК - присоединение к себе соответствующей своему антикодону аминокислоты. В дальнейшем соединение с рибосомой, находящейся на соответствующем антикодону кодоне иРНК, и «передача» этой аминокислоты. Обобщая, можно сказать, что транспортная РНК переносит (на то она и транспортная) аминокислоты к месту синтеза белка.

Живая природа на Земле использует всего около 20-ти аминокислот для синтеза различных белковых молекул (на самом деле аминокислот куда больше). Но поскольку, согласно генетическому коду, кодонов больше 60-ти, то каждой аминокислоте может соответствовать несколько кодонов (на самом деле какой-то больше, какой-то меньше). Таким образом, разновидностей тРНК больше 20, при этом разные транспортные РНК переносят одинаковые аминокислоты. (Но и тут не так все просто.)

Рибосомная РНК (рРНК)

Рибосомную РНК часто также называют рибосомальной РНК. Это одно и то же.

Рибосомная РНК составляет около 80% всей РНК клетки, так как входит в состав рибосом, коих в клетке бывает достаточно много.

В рибосомах рРНК образует комплексы с белками, выполняет структурную и каталитическую функции.

В состав рибосомы входят несколько разных молекул рРНК, отличающиеся между собой как по длине цепи, вторичной и третичной структуре, выполняемым функциям. Однако их суммарная функция - это реализация процесса трансляции. При этом молекулы рРНК считывают информацию с иРНК и катализируют образование пептидной связи между аминокислотами.

Все мы знаем, что облик человека, некоторые привычки и, даже, заболевания передаются по наследству. Вся эта информация о живом существе закодирована в генах. Так как же эти пресловутые гены выглядят, как они функционируют и где находятся?

Итак, носителем всех генов любого человека или животного является ДНК. Данное соединение было открыто в 1869 году Иоганном Фридрихом Мишером.Химически ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота. Что же это означает? Каким образом эта кислота несет в себе генетический код всего живого на нашей планете?

Начнем с того, что рассмотрим, где располагается ДНК. В клетке человека имеется множество органоидов, которые выполняют различные функции. ДНК располагается в ядре. Ядро – это маленькая органелла, которая окружена специальной мембраной, и в которой хранится весь генетический материал – ДНК.

Каково строение молекулы ДНК?

Прежде всего, рассмотрим, что представляет собой ДНК. ДНК – это очень длинная молекула, состоящая из структурных элементов – нуклеотидов. Имеется 4 вида нуклеотидов – это аденин (А), тимин (Т), гуанин (Г) и цитозин (Ц). Цепочка нуклеотидов схематически выглядит следующим образом: ГГААТЦТААГ.… Вот такая последовательность нуклеотидов и есть цепочка ДНК.Впервые структура ДНК была расшифрована в 1953 году Джеймсом Уотсоном и Френсисом Криком.

В одной молекуле ДНК имеется две цепочки нуклеотидов, которые спирально закручены вокруг друг друга. Как же эти нуклеотидные цепочки держатся рядом и закручиваются в спираль? Данный феномен обусловлен свойством комплементарности. Комплементарность означает, что друг напротив друга в двух цепочках могут находиться только определенные нуклеотиды (комплементарные). Так, напротив аденина всегда стоит тимин, а напротив гуанина всегда только цитозин. Таким образом, гуанин комплементарен с цитозином, а аденин – с тимином.Такие пары нуклеотидов, стоящие напротив друг друга в разных цепочках также называются комплементарными.

Схематически можно изобразить следующим образом:

Схематически можно изобразить следующим образом:

Г - Ц

Т - А

Т - А

Ц - Г

Эти комплементарные пары А - Т и Г - Ц образуют химическую связь между нуклеотидами пары, причем связьмежду Г и Ц более прочная чем между А и Т. Связь образуется строго между комплементарными основаниями, то есть образование связи между не комплементарными Г и А – невозможно.

«Упаковка» ДНК, как цепочка ДНК становится хромосомой?

Почему же эти нуклеотидные цепочки ДНК еще и закручиваются вокруг друг друга? Зачем это нужно? Дело в том, что количество нуклеотидов огромно и нужно очень много места, чтобы разместить такие длинные цепочки. По этой причине происходит спиральное закручивание двух нитей ДНК вокруг друга. Данное явление носит название спирализации. В результате спирализации цепочки ДНК укорачиваются в 5-6 раз.Некоторые молекулы ДНК активно используются организмом, а другие используются редко. Такие редко используемые молекулы ДНК помимо спирализации подвергается еще более компактной «упаковке». Такая компактная упаковка называется суперспирализацией и укорачивает нить ДНК в 25-30 раз!

Как происходит упаковка спиралей ДНК?

Для суперспирализации используются гистоновые белки , которые имеют вид и структуру стержня или катушки для ниток. На эти «катушки» - гистоновые белки наматываются спирализованные нити ДНК. Таким образом, длинная нить становится очень компактно упакованной и занимает очень мало места.

Для суперспирализации используются гистоновые белки , которые имеют вид и структуру стержня или катушки для ниток. На эти «катушки» - гистоновые белки наматываются спирализованные нити ДНК. Таким образом, длинная нить становится очень компактно упакованной и занимает очень мало места.При необходимости использовать ту или иную молекулу ДНК происходит процесс «раскручивания», то есть нить ДНК «сматывается» с «катушки» - гистонового белка (если была на нее накручена) и раскручивается из спирали в две параллельные цепи. А когда молекула ДНК находится в таком раскрученном состоянии, то с нее можно считать необходимую генетическую информацию. Причем считывание генетической информации происходит только с раскрученных нитей ДНК!

Совокупность суперспирализованных хромосом называется гетерохроматин , а хромосом, доступных для считывания информации – эухроматин .

Что такое гены, какова их связь с ДНК?

Теперь давайте рассмотрим, что же такое гены. Известно, что есть гены, определяющие группу крови, цвет глаз, волос, кожи и множество других свойств нашего организма. Ген – это строго определенный участок ДНК, состоящий из определенного количества нуклеотидов, расположенных в строго определенной комбинации. Расположение в строго определенном участке ДНК означает, что конкретному гену отведено его место, и поменять это место невозможно. Уместно провести такое сравнение: человек живет на определенной улице, в определенном доме и квартире, и самовольно человек не может переселиться в другой дом, квартиру или на другую улицу. Определенное количество нуклеотидов в гене означает, что каждый ген имеет конкретное число нуклеотидов и их не может стать больше или меньше. Например, ген, кодирующий выработку инсулина , состоит из 60 пар нуклеотидов; ген, кодирующий выработку гормона окситоцина – из 370 пар нуклеотидов.Строгая последовательность нуклеотидов является уникальной для каждого гена и строго определенной. Например, последовательность ААТТААТА – это фрагмент гена, кодирующего выработку инсулина. Для того чтобы получить инсулин, используется именно такая последовательность, для получения, например, адреналина, используется другая комбинация нуклеотидов. Важно понимать, что только определенная комбинация нуклеотидов кодирует определенный «продукт» (адреналин, инсулин и т.д.). Такая вот уникальная комбинация определенного числа нуклеотидов, стоящая на «своем месте» - это и есть ген .

Помимо генов в цепи ДНК расположены, так называемые «некодирующие последовательности». Такие некодирующие последовательности нуклеотидов регулируют работу генов, помогают спирализации хромосом, отмечают точку начала и конца гена. Однако, на сегодняшний день, роль большинства некодирующих последовательностей остается невыясненной.

Что такое хромосома? Половые хромосомы

Совокупность генов индивидуума называется геномом. Естественно, весь геном невозможно уложить в одну ДНК. Геном разбит на 46 пар молекул ДНК. Одна пара молекул ДНК называется хромосома. Так вот именно этих хромосом у человека имеется 46 штук. Каждая хромосома несет строго определенный набор генов, например, в 18 хромосоме заложены гены, кодирующие цвет глаз и т.д.Хромосомы различаются друг от друга по длине и форме. Самые распространенные формы в виде Х или Y, но имеются также и другие. У человека имеются по две хромосомы одинаковой формы, которые называются парными (парами). В связи с такими различиями все парные хромосомы пронумерованы – их имеется 23 пары. Это означает, что имеется пара хромосом №1, пара №2, №3 и т.д. Каждый ген ответственный за определенный признак находится в одной и той же хромосоме. В современных руководствах для специалистов может указываться локализация гена, например, следующим образом: 22 хромосома, длинное плечо.В чем заключаются различия хромосом?

Как же еще различаются между собой хромосомы? Что означает термин длинное плечо? Возьмем хромосомы формы Х. Пересечение нитей ДНК может происходить строго посередине (Х), а может происходить и не центрально. Когда такое пересечение нитей ДНК происходит не центрально, то относительно точки перекреста одни концы длиннее, другие, соответственно, короче. Такие длинные концы принято называть длинным плечом хромосомы, а короткие – соответственно – коротким плечом. У хромосом формы Y большую часть занимают длинные плечи, а короткие совсем небольшие (на схематичном изображении они даже не указываются).

Как же еще различаются между собой хромосомы? Что означает термин длинное плечо? Возьмем хромосомы формы Х. Пересечение нитей ДНК может происходить строго посередине (Х), а может происходить и не центрально. Когда такое пересечение нитей ДНК происходит не центрально, то относительно точки перекреста одни концы длиннее, другие, соответственно, короче. Такие длинные концы принято называть длинным плечом хромосомы, а короткие – соответственно – коротким плечом. У хромосом формы Y большую часть занимают длинные плечи, а короткие совсем небольшие (на схематичном изображении они даже не указываются).Размер хромосом колеблется: самыми крупными являются хромосомы пар №1 и №3, самыми маленькими хромосомы пар № 17, №19.

Помимо форм и размеров хромосомы различаются по выполняемым функциям. Из 23 пар, 22 пары являются соматическими и 1 пара – половые. Что это значит? Соматические хромосомы определяют все внешние признаки индивидуума, особенности его поведенческих реакций, наследственный психотип, то есть все черты и особенности каждого конкретного человека. А пара половых хромосом определяет пол человека: мужчина или женщина. Существует две разновидности половых хромосом человека – это Х (икс) и У (игрек). Если они сочетаются как ХХ (икс - икс) – это женщина, а если ХУ (икс - игрек) – перед нами мужчина.

Наследственные болезни и повреждения хромосом

Однако случаются «поломки» генома, тогда у людей выявляются генетические заболевания. Например, когда в 21 паре хромосом вместо двух присутствует три хромосомы, человек рождается с синдромом Дауна.Существует множество более мелких «поломок» генетического материала, которые не ведут к возникновению болезни, а наоборот, придают хорошие свойства. Все «поломки» генетического материала называются мутациями. Мутации, ведущие к болезням или ухудшению свойств организма, считают отрицательными, а мутации, ведущие к образованию новых полезных свойств, считают положительными.

Однако, применительно к большинству болезней, которыми сегодня страдают люди, передается по наследству не заболевание, а лишь предрасположенность. Например, у отца ребенка сахар усваивается медленно. Это не означает, что ребенок родится с сахарным диабетом , но у ребенка будет иметься предрасположенность. Это означает, если ребенок будет злоупотреблять сладостями и мучными изделиями, то у него разовьется сахарный диабет.

На сегодняшний день развивается так называемая предикативная медицина. В рамках данной медицинской практики у человека выявляются предрасположенности (на основе выявления соответствующих генов), а затем ему даются рекомендации - какой диеты придерживаться, как правильно чередовать режим труда и отдыха, чтобы не заболеть.

Как прочитать информацию, закодированную в ДНК?

А как же можно прочитать информацию, содержащуюся в ДНК? Как использует ее собственный организм? Сама ДНК представляет собой некую матрицу, но не простую, а закодированную. Чтобы прочесть информацию с матрицы ДНК, она сначала переносится на специальный переносчик – РНК. РНК – это химически рибонуклеиновая кислота. Отличается от ДНК тем, что может проходить через мембрану ядра в клетку, а ДНК лишена такой способности (она может находиться только в ядре). Закодированная информация же используется в самой клетке. Итак, РНК – это переносчик кодированной информации из ядра в клетку.Как происходит синтез РНК, как при помощи РНК синтезируется белок?

Нити ДНК, с которых нужно «считать» информацию, раскручиваются, к ним подходит специальный фермент – «строитель» и синтезирует параллельно нити ДНК комплементарную цепочку РНК. Молекула РНК также состоит из 4 видов нуклеотидов – аденина (А), урацила (У), гуанина (Г) и цитозина (Ц). При этом комплементарными являются следующие пары: аденин – урацил, гуанин – цитозин. Как видно, в отличие от ДНК, в РНК используется урацил вместо тимина. То есть фермент-«строитель» работает следующим образом: если в нити ДНК он видит А, то к нити РНК присоединяет У, если Г – то присоединяет Ц и т.д. Таким образом, с каждого активного гена при транскрипции формируется шаблон – копия РНК, способная проходить через мембрану ядра.

Нити ДНК, с которых нужно «считать» информацию, раскручиваются, к ним подходит специальный фермент – «строитель» и синтезирует параллельно нити ДНК комплементарную цепочку РНК. Молекула РНК также состоит из 4 видов нуклеотидов – аденина (А), урацила (У), гуанина (Г) и цитозина (Ц). При этом комплементарными являются следующие пары: аденин – урацил, гуанин – цитозин. Как видно, в отличие от ДНК, в РНК используется урацил вместо тимина. То есть фермент-«строитель» работает следующим образом: если в нити ДНК он видит А, то к нити РНК присоединяет У, если Г – то присоединяет Ц и т.д. Таким образом, с каждого активного гена при транскрипции формируется шаблон – копия РНК, способная проходить через мембрану ядра.Как происходит синтез белка закодированного определенным геном?

Покинув ядро, РНК попадает в цитоплазму. Уже в цитоплазме РНК может быть, как матрица встроена в специальные ферментные системы (рибосомы), которые могут синтезировать, руководствуясь информацией РНК соответствующую последовательность аминокислот белка. Как известно, молекула белка состоит из аминокислот. Как же рибосоме удается узнать, какую именно аминокислоту надо присоединить к растущей белковой цепи? Делается это на основе триплетного кода. Триплетный код означает, что последовательность в три нуклеотида цепочки РНК (триплет, например, ГГУ) кодируют одну аминокислоту (в данном случае глицин). Каждую аминокислоту кодирует определенный триплет. И так, рибосома «прочитывает» триплет, определяет какую аминокислоту надо присоединить следующей по мере считывания информации в РНК. Когда цепочка аминокислот сформирована, она принимает определенную пространственную форму и становится белком, способным осуществлять возложенные на него ферментные, строительные, гормональные и другие функции.Белок для любого живого организма является продуктом гена. Именно белками определяются все разнообразные свойства, качества и внешние проявления генов.

Что такое ДНК и РНК? Каковы их функции и значение в нашем мире? Из чего они состоят и как работают? Об этом и не только рассказывается в статье.

Что такое ДНК и РНК

Биологические науки, изучающие принципы хранения, реализации и передачи генетической информации, структуру и функции нерегулярных биополимеров относятся к молекулярной биологии.

Биополимеры, высокомолекулярные органические соединения, которые образовались из остатков нуклеотидов, являются нуклеиновыми кислотами. Они хранят информацию о живом организме, определяют его развитие, рост, наследственность. Эти кислоты участвуют в биосинтезе белка.

Различают два вида нуклеиновых кислот, содержащихся в природе:

- ДНК — дезоксирибонуклеиновая;

- РНК — рибонуклеиновая.

О том, что такое ДНК, миру было поведано в 1868 году, когда ее открыли в клеточных ядрах лейкоцитов и сперматозоидов лосося. Позже они были обнаружены во всех животных и растительных клетках, а также в бактериях, вирусах и грибах. В 1953 году Дж. Уотсон и Ф. Крик в результате рентгено-структурного анализа выстроили модель, состоящую из двух полимерных цепей, которые закручены спиралью одна вокруг другой. В 1962 году эти ученые были удостоены Нобелевской премии за свое открытие.

Дезоксирибонуклеиновая кислота

Что такое ДНК? Это нуклеиновая кислота, которая содержит генотип индивида и передает информацию по наследству, самовоспроизводясь. Поскольку эти молекулы являются очень большими, имеется огромное количество возможных последовательностей из нуклеотидов. Поэтому число различных молекул является фактически бесконечным.

Структура ДНК

Это самые крупные биологические молекулы. Их размер составляет от одной четверти у бактерий до сорока миллиметров в ДНК человека, что гораздо больше максимального размера белка. Они состоят из четырех мономеров, структурных компонентов нуклеиновых кислот — нуклеотидов, в которые входит азотистое основание, остаток фосфорной кислоты и дезоксирибоза.

Азотистые основания имеют двойное кольцо из углерода и азота— пурины, и одно кольцо — пиримидины.

Пуринами являются аденин и гуанин, а пиримидинами — тимин и цитозин. Они обозначаются заглавными латинскими буквами: A, G, T, C; а в русской литературе — на кириллице: А, Г, Т, Ц. При помощи химической водородной связи они соединяются друг с другом, в результате чего появляются нуклеиновые кислоты.

Во Вселенной именно спираль является наиболее распространенной формой. Так и структура ДНК молекулы тоже имеет ее. Полинуклеотидная цепочка закручена наподобие винтовой лестницы.

Цепи в молекуле направлены противоположно друг от друга. Получается, если в одной цепи от 3"-конца к 5", то в другой цепи ориентация будет наоборот от 5"-конца к 3".

Принцип комплементарности

Две нити соединяются в молекулу азотистыми основаниями таким образом, что аденин имеет связь с тимином, а гуанин — только с цитозином. Последовательно расположенные нуклеотиды в одной цепи определяют другую. Это соответствие, лежащее в основе появления новых молекул в результате репликации или удвоения, стало называться комплементарностью.

Получается, что число адениловых нуклеотидов равно числу тимидиловых, а гуаниловые равны количеству цитидиловых. Это соответствие стало называться «правилом Чаргаффа».

Репликация

Процесс самовоспроизведения, протекающий под контролем ферментов, является основным свойством ДНК.

Все начинается с раскручивания спирали благодаря ферменту ДНК-полимеразы. После разрыва водородных связей, в одной и в другой нитях синтезируется дочерняя цепь, материалом для которой выступают свободные нуклеотиды, имеющиеся в ядре.

Каждая цепь ДНК является матрицей для новой цепи. В результате из одной получаются две абсолютно идентичные материнской молекулы. При этом одна нить синтезируется сплошной, а другая сначала фрагментарно, лишь затем соединяясь.

Гены ДНК

Молекула несет в себе всю важную информацию о нуклеотидах, определяет расположение аминокислот в белках. ДНК человека и всех других организмов хранит сведения о его свойствах, передавая их потомкам.

Частью ее является ген — группа нуклеотидов, которая кодирует информацию о белке. Совокупность генов клетки образует ее генотип или геном.

Гены расположены на определенном участке ДНК. Они состоят из определенного числа нуклеотидов, которые расположены в последовательной комбинации. Имеется в виду то, что ген не может поменять свое место в молекуле, и он имеет совершенно конкретное число нуклеотидов. Их последовательность уникальна. Например, для получения адреналина используется один порядок, а для инсулина — другой.

Кроме генов, в ДНК располагаются некодирующие последовательности. Они регулируют работу генов, помогают хромосомам и отмечают начало и конец гена. Но сегодня остается неизвестной роль большинства из них.

Рибонуклеиновая кислота

Эта молекула во многом схожа с дезоксирибонуклеиновой кислотой. Однако она не такая большая, как ДНК. И РНК также состоит из полимерных нуклеотидов четырех типов. Три из них сходны с ДНК, но вместо тимина в нее входит урацил (U или У). Кроме этого, РНК состоит из углевода — рибозы. Главным отличием служит то, что спираль этой молекулы является одинарной, в отличие от двойной в ДНК.

Функции РНК

В основе функций рибонуклеиновой кислоты лежат три различных вида РНК.

Информационная передает генетическую информацию от ДНК в цитоплазму ядра. Ее еще называют матричной. Это незамкнутая цепь, синтезирующаяся в ядре при помощи фермента РНК-полимеразы. Несмотря на то что в молекуле ее процентное содержание чрезвычайно низкое (от трех до пяти процентов клетки), на ней лежит важнейшая функция - являться матрицей для синтеза белков, информируя об их структуре с молекул ДНК. Один белок кодируется одной специфичной ДНК, поэтому их числовое значение равное.

Рибосомная в основном состоит из цитоплазматических гранул — рибосом. Р-РНК синтезируются в ядре. На их долю приходится примерно восемьдесят процентов всей клетки. Этот вид обладает сложной структурой, образовывая петли на комплементарных частях, что ведет к молекулярной самоорганизации в сложное тело. Среди них имеются три типа у прокариот, и четыре — у эукариот.

Транспортная действует в роли «адаптера», выстраивая в соответствующем порядке аминокислоты полипептидной цепи. В среднем, она состоит из восьмидесяти нуклеотидов. В клетке их содержится, как правило, почти пятнадцать процентов. Она предназначена переносить аминокислоты туда, где белок синтезируется. В клетке насчитывается от двадцати до шестидесяти типов транспортной РНК. У них всех — сходная организация в пространстве. Они приобретают структуру, которую называют клеверным листом.

Значение РНК и ДНК

Когда было открыто, что такое ДНК, ее роль не была такой очевидной. Даже сегодня, несмотря на то, что раскрыто намного больше информации, остаются без ответов некоторые вопросы. А какие-то, возможно, еще даже не сформулированы.

Общеизвестное биологическое значение ДНК и РНК заключаются в том, что ДНК передает наследственную информацию, а РНК участвует в синтезе белка и кодирует белковую структуру.

Однако существуют версии, что эта молекула связана с нашей духовной жизнью. Что такое ДНК человека в этом смысле? Она содержит всю информацию о нем, его жизнедеятельности и наследственности. Метафизики считают, что опыт прошлых жизней, восстановительные функции ДНК и даже энергия Высшего «Я» - Творца, Бога содержится в ней.

По их мнению, цепочки содержат коды, касающиеся всех аспектов жизни, включая и духовную часть. Но некоторая информация, например, о восстановлении своего тела, расположена в структуре кристалла многомерного пространства, находящегося вокруг ДНК. Она представляет собой двенадцатигранник и является памятью всей жизненной силы.

Ввиду того, что человек не обременяет себя духовными знаниями, обмен информации в ДНК с кристаллической оболочкой происходит очень медленно. У среднестатистического человека он составляет всего пятнадцать процентов.

Предполагается, что это было сделано специально для сокращения жизни человека и падения на уровень дуальности. Таким образом, у человека растет кармический долг, а на планете поддерживается необходимый для некоторых сущностей уровень вибрации.

К нуклеиновым кислотам относят высокополимерные соединения, распадающиеся при гидролизе на пуриновые и пиримидиновые основания, пентозу и фосфорную кислоту. Нуклеиновые кислоты содержат углерод, водород, фосфор, кислород и азот. Различают два класса нуклеиновых кислот: рибонуклеиновые кислоты (РНК) и дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК) .

Строение и функции ДНК

ДНК — полимер, мономерами которой являются дезоксирибонуклеотиды. Модель пространственного строения молекулы ДНК в виде двойной спирали была предложена в 1953 г. Дж. Уотсоном и Ф. Криком (для построения этой модели они использовали работы М. Уилкинса, Р. Франклин, Э. Чаргаффа).

Молекула ДНК образована двумя полинуклеотидными цепями, спирально закрученными друг около друга и вместе вокруг воображаемой оси, т.е. представляет собой двойную спираль (исключение — некоторые ДНК-содержащие вирусы имеют одноцепочечную ДНК). Диаметр двойной спирали ДНК — 2 нм, расстояние между соседними нуклеотидами — 0,34 нм, на один оборот спирали приходится 10 пар нуклеотидов. Длина молекулы может достигать нескольких сантиметров. Молекулярный вес — десятки и сотни миллионов. Суммарная длина ДНК ядра клетки человека — около 2 м. В эукариотических клетках ДНК образует комплексы с белками и имеет специфическую пространственную конформацию.

Мономер ДНК — нуклеотид (дезоксирибонуклеотид) — состоит из остатков трех веществ: 1) азотистого основания, 2) пятиуглеродного моносахарида (пентозы) и 3) фосфорной кислоты. Азотистые основания нуклеиновых кислот относятся к классам пиримидинов и пуринов. Пиримидиновые основания ДНК (имеют в составе своей молекулы одно кольцо) — тимин, цитозин. Пуриновые основания (имеют два кольца) — аденин и гуанин.

Моносахарид нуклеотида ДНК представлен дезоксирибозой.

Название нуклеотида является производным от названия соответствующего основания. Нуклеотиды и азотистые основания обозначаются заглавными буквами.

Полинуклеотидная цепь образуется в результате реакций конденсации нуклеотидов. При этом между 3"-углеродом остатка дезоксирибозы одного нуклеотида и остатком фосфорной кислоты другого возникает фосфоэфирная связь (относится к категории прочных ковалентных связей). Один конец полинуклеотидной цепи заканчивается 5"-углеродом (его называют 5"-концом), другой — 3"-углеродом (3"-концом).

Против одной цепи нуклеотидов располагается вторая цепь. Расположение нуклеотидов в этих двух цепях не случайное, а строго определенное: против аденина одной цепи в другой цепи всегда располагается тимин, а против гуанина — всегда цитозин, между аденином и тимином возникают две водородные связи, между гуанином и цитозином — три водородные связи. Закономерность, согласно которой нуклеотиды разных цепей ДНК строго упорядоченно располагаются (аденин — тимин, гуанин — цитозин) и избирательно соединяются друг с другом, называется принципом комплементарности . Следует отметить, что Дж. Уотсон и Ф. Крик пришли к пониманию принципа комплементарности после ознакомления с работами Э. Чаргаффа. Э. Чаргафф, изучив огромное количество образцов тканей и органов различных организмов, установил, что в любом фрагменте ДНК содержание остатков гуанина всегда точно соответствует содержанию цитозина, а аденина — тимину («правило Чаргаффа» ), но объяснить этот факт он не смог.

Из принципа комплементарности следует, что последовательность нуклеотидов одной цепи определяет последовательность нуклеотидов другой.

Цепи ДНК антипараллельны (разнонаправлены), т.е. нуклеотиды разных цепей располагаются в противоположных направлениях, и, следовательно, напротив 3"-конца одной цепи находится 5"-конец другой. Молекулу ДНК иногда сравнивают с винтовой лестницей. «Перила» этой лестницы — сахарофосфатный остов (чередующиеся остатки дезоксирибозы и фосфорной кислоты); «ступени» — комплементарные азотистые основания.

Функция ДНК — хранение и передача наследственной информации.

Репликация (редупликация) ДНК

— процесс самоудвоения, главное свойство молекулы ДНК. Репликация относится к категории реакций матричного синтеза, идет с участием ферментов. Под действием ферментов молекула ДНК раскручивается, и около каждой цепи, выступающей в роли матрицы, по принципам комплементарности и антипараллельности достраивается новая цепь. Таким образом, в каждой дочерней ДНК одна цепь является материнской, а вторая — вновь синтезированной. Такой способ синтеза называется полуконсервативным .

«Строительным материалом» и источником энергии для репликации являются дезоксирибонуклеозидтрифосфаты (АТФ, ТТФ, ГТФ, ЦТФ), содержащие три остатка фосфорной кислоты. При включении дезоксирибонуклеозидтрифосфатов в полинуклеотидную цепь два концевых остатка фосфорной кислоты отщепляются, и освободившаяся энергия используется на образование фосфодиэфирной связи между нуклеотидами.

В репликации участвуют следующие ферменты:

- геликазы («расплетают» ДНК);

- дестабилизирующие белки;

- ДНК-топоизомеразы (разрезают ДНК);

- ДНК-полимеразы (подбирают дезоксирибонуклеозидтрифосфаты и комплементарно присоединяют их к матричной цепи ДНК);

- РНК-праймазы (образуют РНК-затравки, праймеры);

- ДНК-лигазы (сшивают фрагменты ДНК).

С помощью геликаз в определенных участках ДНК расплетается, одноцепочечные участки ДНК связываются дестабилизирующими белками, образуется репликационная вилка . При расхождении 10 пар нуклеотидов (один виток спирали) молекула ДНК должна совершить полный оборот вокруг своей оси. Чтобы предотвратить это вращение ДНК-топоизомераза разрезает одну цепь ДНК, что дает ей возможность вращаться вокруг второй цепи.

ДНК-полимераза может присоединять нуклеотид только к 3"-углероду дезоксирибозы предыдущего нуклеотида, поэтому данный фермент способен передвигаться по матричной ДНК только в одном направлении: от 3"-конца к 5"-концу этой матричной ДНК. Так как в материнской ДНК цепи антипараллельны, то на ее разных цепях сборка дочерних полинуклеотидных цепей происходит по-разному и в противоположных направлениях. На цепи 3"-5" синтез дочерней полинуклеотидной цепи идет без перерывов; эта дочерняя цепь будет называться лидирующей . На цепи 5"-3" — прерывисто, фрагментами (фрагменты Оказаки ), которые после завершения репликации ДНК-лигазами сшиваются в одну цепь; эта дочерняя цепь будет называться запаздывающей (отстающей ).

Особенностью ДНК-полимеразы является то, что она может начинать свою работу только с «затравки» (праймера ). Роль «затравок» выполняют короткие последовательности РНК, образуемые при участи фермента РНК-праймазы и спаренные с матричной ДНК. РНК-затравки после окончания сборки полинуклеотидных цепочек удаляются.

Репликация протекает сходно у прокариот и эукариот. Скорость синтеза ДНК у прокариот на порядок выше (1000 нуклеотидов в секунду), чем у эукариот (100 нуклеотидов в секунду). Репликация начинается одновременно в нескольких участках молекулы ДНК. Фрагмент ДНК от одной точки начала репликации до другой образует единицу репликации — репликон .

Репликация происходит перед делением клетки. Благодаря этой способности ДНК осуществляется передача наследственной информации от материнской клетки дочерним.

Репарация («ремонт»)

Репарацией называется процесс устранения повреждений нуклеотидной последовательности ДНК. Осуществляется особыми ферментными системами клетки (ферменты репарации ). В процессе восстановления структуры ДНК можно выделить следующие этапы: 1) ДНК-репарирующие нуклеазы распознают и удаляют поврежденный участок, в результате чего в цепи ДНК образуется брешь; 2) ДНК-полимераза заполняет эту брешь, копируя информацию со второй («хорошей») цепи; 3) ДНК-лигаза «сшивает» нуклеотиды, завершая репарацию.

Наиболее изучены три механизма репарации: 1) фоторепарация, 2) эксцизная, или дорепликативная, репарация, 3) пострепликативная репарация.

Изменения структуры ДНК происходят в клетке постоянно под действием реакционно-способных метаболитов, ультрафиолетового излучения, тяжелых металлов и их солей и др. Поэтому дефекты систем репарации повышают скорость мутационных процессов, являются причиной наследственных заболеваний (пигментная ксеродерма, прогерия и др.).

Строение и функции РНК

— полимер, мономерами которой являются рибонуклеотиды . В отличие от ДНК, РНК образована не двумя, а одной полинуклеотидной цепочкой (исключение — некоторые РНК-содержащие вирусы имеют двухцепочечную РНК). Нуклеотиды РНК способны образовывать водородные связи между собой. Цепи РНК значительно короче цепей ДНК.

Мономер РНК — нуклеотид (рибонуклеотид) — состоит из остатков трех веществ: 1) азотистого основания, 2) пятиуглеродного моносахарида (пентозы) и 3) фосфорной кислоты. Азотистые основания РНК также относятся к классам пиримидинов и пуринов.

Пиримидиновые основания РНК — урацил, цитозин, пуриновые основания — аденин и гуанин. Моносахарид нуклеотида РНК представлен рибозой.

Выделяют три вида РНК : 1) информационная (матричная) РНК — иРНК (мРНК), 2) транспортная РНК — тРНК, 3) рибосомная РНК — рРНК.

Все виды РНК представляют собой неразветвленные полинуклеотиды, имеют специфическую пространственную конформацию и принимают участие в процессах синтеза белка. Информация о строении всех видов РНК хранится в ДНК. Процесс синтеза РНК на матрице ДНК называется транскрипцией.

Транспортные РНК содержат обычно 76 (от 75 до 95) нуклеотидов; молекулярная масса — 25 000-30 000. На долю тРНК приходится около 10% от общего содержания РНК в клетке. Функции тРНК: 1) транспорт аминокислот к месту синтеза белка, к рибосомам, 2) трансляционный посредник. В клетке встречается около 40 видов тРНК, каждый из них имеет характерную только для него последовательность нуклеотидов. Однако у всех тРНК имеется несколько внутримолекулярных комплементарных участков, из-за которых тРНК приобретают конформацию, напоминающую по форме лист клевера. У любой тРНК есть петля для контакта с рибосомой (1), антикодоновая петля (2), петля для контакта с ферментом (3), акцепторный стебель (4), антикодон (5). Аминокислота присоединяется к 3"-концу акцепторного стебля. Антикодон — три нуклеотида, «опознающие» кодон иРНК. Следует подчеркнуть, что конкретная тРНК может транспортировать строго определенную аминокислоту, соответствующую ее антикодону. Специфичность соединения аминокислоты и тРНК достигается благодаря свойствам фермента аминоацил-тРНК-синтетаза.

Рибосомные РНК содержат 3000-5000 нуклеотидов; молекулярная масса — 1 000 000-1 500 000. На долю рРНК приходится 80-85% от общего содержания РНК в клетке. В комплексе с рибосомными белками рРНК образует рибосомы — органоиды, осуществляющие синтез белка. В эукариотических клетках синтез рРНК происходит в ядрышках. Функции рРНК : 1) необходимый структурный компонент рибосом и, таким образом, обеспечение функционирования рибосом; 2) обеспечение взаимодействия рибосомы и тРНК; 3) первоначальное связывание рибосомы и кодона-инициатора иРНК и определение рамки считывания, 4) формирование активного центра рибосомы.

Информационные РНК разнообразны по содержанию нуклеотидов и молекулярной массе (от 50 000 до 4 000 000). На долю иРНК приходится до 5% от общего содержания РНК в клетке. Функции иРНК : 1) перенос генетической информации от ДНК к рибосомам, 2) матрица для синтеза молекулы белка, 3) определение аминокислотной последовательности первичной структуры белковой молекулы.

Строение и функции АТФ

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) — универсальный источник и основной аккумулятор энергии в живых клетках. АТФ содержится во всех клетках растений и животных. Количество АТФ в среднем составляет 0,04% (от сырой массы клетки), наибольшее количество АТФ (0,2-0,5%) содержится в скелетных мышцах.

АТФ состоит из остатков: 1) азотистого основания (аденина), 2) моносахарида (рибозы), 3) трех фосфорных кислот. Поскольку АТФ содержит не один, а три остатка фосфорной кислоты, она относится к рибонуклеозидтрифосфатам.

Для большинства видов работ, происходящих в клетках, используется энергия гидролиза АТФ. При этом при отщеплении концевого остатка фосфорной кислоты АТФ переходит в АДФ (аденозиндифосфорную кислоту), при отщеплении второго остатка фосфорной кислоты — в АМФ (аденозинмонофосфорную кислоту). Выход свободной энергии при отщеплении как концевого, так и второго остатков фосфорной кислоты составляет по 30,6 кДж. Отщепление третьей фосфатной группы сопровождается выделением только 13,8 кДж. Связи между концевым и вторым, вторым и первым остатками фосфорной кислоты называются макроэргическими (высокоэнергетическими).

Запасы АТФ постоянно пополняются. В клетках всех организмов синтез АТФ происходит в процессе фосфорилирования, т.е. присоединения фосфорной кислоты к АДФ. Фосфорилирование происходит с разной интенсивностью при дыхании (митохондрии), гликолизе (цитоплазма), фотосинтезе (хлоропласты).

АТФ является основным связующим звеном между процессами, сопровождающимися выделением и накоплением энергии, и процессами, протекающими с затратами энергии. Кроме этого, АТФ наряду с другими рибонуклеозидтрифосфатами (ГТФ, ЦТФ, УТФ) является субстратом для синтеза РНК.

Перейти к лекции №3 «Строение и функции белков. Ферменты»

Перейти к лекции №5 «Клеточная теория. Типы клеточной организации»